Por : Alberto Crespo R.

Nicolás de Martínez Arzans y Vela (1) redactó los

"Anales de la Villa Imperial de Potosí", y más tarde, su

"Historia de la Villa Imperial de Potosí", en la segunda mitad del

siglo XVIII, o sea ciento cincuenta años después de las guerras civiles. Cuando

compuso esos libros tuvo la persuasión, declarada por el mismo, de estar

haciendo historia, pero no logró escribir sino tradición o leyenda. Era natural

que así sucediera porque la preceptiva científica de la historia llegaría a

América mucho más tarde. En la época en que vivió había desdén por el uso del

documento, del testimonio escrito, para la reconstrucción del pasado.

Más que Garcilaso de la Vega o el padre Acosta, las fuentes

para Martínez Arzans fueron los relatos orales, las consejas, los cuentos, que

llenaban la vida plena de misterio y secreto, de Potosí. Su cultura era sucinta y su lenguaje

frecuentemente incorrecto, aunque se advierte un gran progreso de los

"Anales" a la "historia".

Poseía sin embargo un hondo poder de evocación, resultado de su

preferencia a mirar el lado fantástico y sobrenatural de las cosas. Parea él, muchos hechos no sucedían

sencillamente; detrás de ellos estaba, sino el aliento divino, el impulso mágico. Milagros y encantamientos, aparecidos y

fantasmas, eran los elementos de su mundo extraño. En una de sus páginas cuenta que un turco que

trabajó en el Cerro, llegó a ser rey de Argel.

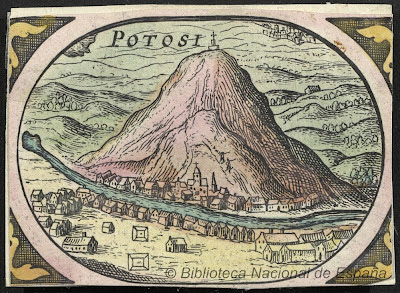

Por algo Martínez Arzans vivió en potosí o sea, en la frontera indecisa

entre lo real y lo fabuloso.

Nadie como él ha contribuido a dar hechizo y prestigio al

nombre de Potosí, pero también a desfigurar muchas veces, su verdadera

crónica. No recurrió a los papeles

guardados con orden y cuidado de los Archivos de la Casa de la Moneda o en la

cercana Audiencia de La Plata, sino prefirió, en las noches frías y alucinantes

de la Villa, oír relatos antiguos de los viejos potosinos. No se acercó a recoger el dato fidedigno y

exacto del papel inmutable, sino en la cambiante y huidiza memoria de los

hombres. Por eso la Villa Imperial y su

Cerro ("monstruo de riqueza, cuerpo de tierra y alma de plata")

despiertan en él profunda y trémula rememoración. Sobretodo en los "Anales”, la versión

que da de los acontecimientos y de los personajes es tan fantástica y novelesca

que con frecuencia, los desvirtúa.

Martínez Arzans

declara con insistencia que sus principales fuentes de información fueron Juan

Pasquier, Pedro Méndez y Bartolomé Deñas, autores según él, de sendas historias

de Potosí.

No se ha hallado hasta ahora rastro alguno de la existencia

de tales autores, y eso ha hecho surgir la interrogación de si realmente

existieron. No habrá inventado Martínez

Arzans aquellos nombres para conferir validez a las partes imaginarias de su

relato?, oí preguntarse a un fino conocedor del pasado potosino.

Un fondo ingenuo le inducía a hiperbolizar los hechos. "...en las muertes, heridas y pendencias

fueron tales las tiranías y calamidades de estas guerras civiles de Potosí, que

dejan muy atrás a las de Roma, Francia, granada y otros reinos..."

Sin embargo, hay una base de verdad en buena parte de las

breves y apresuradas noticias de los "Anales". Por ejemplo, la versión que da del atentado a

Manrique se confunde, dentro de su concisión, con la que emerge de los diversos

papeles del Archivo General de Indias de Sevilla, consultados para este libro.

A veces refiere con exactitud detalles como la avaricia y la ambición del

corregidor Manrique, que eran ciertas, o reproduce literalmente la copla

amenazadora que apareció pegada en las esquinas de la plaza y dedicada a la intención

del cuitado oidor Muñoz de Cuellar.

Es flagrante la tendencia de Martínez Arzans a exagerar hechos

que, habiendo ocurrido en la realidad, no llegaban a tener la importancia que quería

conferirles. Se le debe, más que a nadie, que Potosí, en lugar de historia,

tenga leyenda, pero si no hubiera sido él, no habría tenido nada.

Martínez de Arzans sitúa la conspiración de Yanez inexactamente

en 1618, en lugar del año verdadero de 1612 y dice que el castigo de los cabecillas

provoco la reacción de los criollos y castellanos que mataron a cincuenta vascongados

y que el corregidor Ortiz de Sotomayor tuvo que ocultarse en una bóveda de San Agustín

y escapar hasta Lima para librarse de esa ola de venganza. Nada de eso ocurrió,

salvo el ajusticiamiento de 4 o 5 conspiradores.

Raro es el año, según Martínez Arzans, en que no hubo

pendencias y luchas. Las cifras que da

sobre muertos y heridos son, frecuentemente, inverosímiles. En 1609, dice, murieron "83 hombres al

filo de las espadas, y rigor de las balas".

Martínez Arzans, siempre hiperbólico, dice que en 1622 ocho

veces asaltaron los vicuñas la casa de Oyanume, y que en la última murieron

"cuarenta nobles vascongados", "Anales".

Martínez Arzans que escribió los "Anales" sin

consultar documentos sino ateniéndose a tradiciones recogidas por él un siglo y

medio más tarde, afirma que en 1622 murieron en las luchas 381 españoles, la mayoría

vascongados, sin contar los mestizos, mulatos, negros e indios, que pasaban de

mil. Las cifras son fantásticas, como se ve.

En 1623, expresa, murieron dos mil españoles en la Villa y

los contornos, en tres mil pendencias distintas. La guerra tuvo otras

proporciones, menores, como sabemos.

Afirma que la compañía formada por Muñoz de Cuellar se componía

de "cuatro mil españoles vecinos", cuando vimos que apenas llegaban a

doscientos. Hay otras noticias sin asomo de fundamento, como el envío de

refuerzos a Potosí por los corregidores de Cochabamba y Oruro. La expedición y

muerte de un General Moncada en 1624 y sus cincuenta soldados, al final de una

desgraciada tentativa de capturar vicuñas, parece también imaginaria. Francisco

Castillo –dice- sorprendió y victimó al General y sus hombres en el Templo del

Negro y colocó sus cabezas en los portales del cabildo de La Plata. Sin

embargo, podría tratarse, con otros nombres, aunque en medio de circunstancias más

o menos iguales, del dramático episodio que puso a Barja frente al alguacil Beltrán

Oyon.

El final que da a la guerra se acomoda a su temperamento romántico.

Los bandos pactan las paces y para sellarlas se concierta el matrimonio de

Eugenia "hija única y muy hermosa de don Francisco Castillo", capitán

de los vicuñas, con Pedro de Oyanume, hijo del jefe vascongado Francisco de Oyanume.

Castillo toma a su cargo la represión de los últimos vicuñas jefaturizados por

Francisco de Castro, el Galleguillo. "Salióle Castillo al encuentro, y

mate a Castro en La Cantería".

A Martínez Arzans le faltó sistema y rigor intelectual.

Ahora, dos siglos después, le veo fácilmente en las tardes

ateridas de Potosí, caminar por el empedrado que un día tiñeron con su sangre

vicuñas y vascongados, frente a la imagen del Cerro, y toparse con las figuras increíbles

del Presidente, el Oidor, los Verasátegui, Manrique, el Galleguillo,

resucitados fugazmente en el campo de su poética evocación. Miro a Martínez en

la penumbra de su estancia, tomando la pluma para darles nuevamente acción y

hacerlos pelear en medio de imprecaciones y el acento metálico de sus espadas.

(1) Mario Chacón Torres ha aclarado recientemente

las contradicciones que durante

una larga época surgieron en

torno al verdadero nombre del historiador potosino. Con la autoridad y seriedad

que pone en todas sus investigaciones,

Chacón Torres ha colegido que el nombre correcto es Bartolomé Arzans de Orsua y

Vela. Gunnar Mendoza es del mismo

parecer.

Tomado de:

"La guerra entre los vicuñas y vascongados. Potosí 1622-1625" - Alberto Crespo R.

La Paz : José Carmarlingui, 1969, 2da. ed.

Prólogo de Aurelio Miró Quesada

++++++++

Sobre este análisis objetivo de Crespo, vale la pena citar otro de Fernando Diez de Medina, que atribuye autoridad historiográfica a las leyendas de Martínez Arzans. No quiso considerar el Dr. Diez de Medina (uno de los diplomáticos bolivianos que a inicios del siglo XX gestionaron infraternamente con Chile para arrebatar Tacna y Arica al Perú en beneficio de su país) que el género que cultivaba Palma, era el de las "Tradiciones", no la reconstrucción científica de la historia. En realidad, Martínez Arzans y Palma eran constructores de ficciones más que de historia, cada cual a su manera. En base a hechos históricos reales pero dispersos, montan, ensamblan, su andamiaje discursivo. Palma no sólo se inspiró en las leyendas de Martinez Arzans sino en docenas de crónicas y documentos españoles y peruanos, a los que no cita, dado que lo que produjo fué una recreación literaria en forma de "Tradición". Potosí, a donde fueron a morir miles -si no millones- de mitayos indígenas sacados de los ayllus de tierras peruanas y alto-peruanas, fué parte del virreinato, y por lo tanto, está de manera legítima en la memoria literaria no sólo boliviana, sino desde antes, peruana:

"Gunnar Mendoza, en su estudio sobre la Historia de Arzans, dedicó un capítulo a la influencia que tuvo esa obra en la producción literaria tanto en el siglo pasado como en el presente de la Argentina, de Bolivia y del Perú.

La inspiración colonial llegó incluso a dar origen a un género literario, que tuvo en Ricardo Palme su más brillante cultivador y que se conoce con el nombre de “tradición”. Según la imaginaba el escritor peruano, la tradición era una forma de la historia a la que se había despojado de la sequedad del rigor y los elevados propósitos de ésta y se había adornado con las galas de la fantasía. “A la tradición decía Palma, le es lícito sobre una pequeña base levantar un castillo”. El tradicionista, a su juicio, “tenía que ser un poeta y un soñador”. Efectivamente, los tradicionistas daban imágenes leves, amables y frecuentemente matizadas de humor o de ironía, del pasado de sus respectivos países.

Pues bien, en la obra de Costa du Rels nada encontramos de ese tradicionismo. El tema potosino está en ella presente con toda su profunda densidad humana. Costa no vuelve hacia él los ojos en busca de Lo pintoresco. Para él la Colonia es una cosa muy seria. Como lo es para los escritores bolivianos que son sensibles sobre todo a sus aspectos dramáticos y en quie-nes éstos han dejado una profunda huella. Así se explica, por ejemplo, el siguiente áspero juicio que Fernando Diez de Medina, en discurso pronunciado en Potosí, emitió, al hablar de Arzans, con respecto a los tradicionistas: “Todos saquearon al gran memorialista: propios y extraños. Lo mismo argentinos que peruanos y bolivianos. Y el más desvergonzado el limeño Ricardo Palma que en sus célebres “tradiciones peruanas” se apoderó y remodeló las leyendas sin denunciar su origen”." (tomado de "Los mitos profundos de Bolivia" - Guillermo Francovich, 1980. págs. 78-79)