Mostrando entradas con la etiqueta incas. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta incas. Mostrar todas las entradas

domingo, 15 de julio de 2018

Arquitectura circular u oval, pre-inca e inca

miércoles, 20 de junio de 2018

"El origen de los cinco preceptos fundamentales de la administración incaica" - M. Toribio Mejia Xesspe

El

origen de los cinco preceptos fundamentales de la administración incaica

Plaza Manco Cápac (La Victoria, Lima)

Antes de la formación del Imperio del Sol, o sea el Tahuantinsuyu, es posible que las múltiples tribus que habitaron, por entonces, las cuatro regiones llamadas posteriormente Collasuyu. Chinchasuyu, Antisuyu y Contisuyu, llevaran una vida propiamente nómade, puesto que cada cual mantenía un vivir motu propio. Es asimismo inconcebible que las costumbres de cada una de estas tribus fueran distintas unas de otras, porque existían agrupaciones distinguidas unas por sus tendencias hacia el canibalismo, otras hacia la perversión sexual y otras dedica, das al ocio, al hurto, y demás vicios. Pero, cuando comenzó el señorío racional de los Incas, todas las tendencias malsanas de tales tribus fueron reprimidas progresivamente, primero por medio de amonestaciones y después por medio de severos castigos.

Entre

la observancia peculiar de estas tribus resaltaban estas cinco tendencias: la

mentira, el hurto, el ocio, el homicidio y la perversión sexual. Por la primera

se engañaban o blasfemaban, sin motivo; por la segunda no respetaban los

derechos ajenos; por la tercera se entregaban a una vida parasitaria, resultando

de esta el instinto del latrocinio; por la cuarta revivían el instinto

irracional del ser primitivo, el dominio del más fuerte y el sacrificio

inhumano; y, por último, por la quinta, satisfacían los instintos sexuales del

hombre cavernario. De estas causas resultaron por parte de los Incas, multitud

de observaciones severas para reprimirlas, a fin de que, sometiéndose al

juzgamiento legal, desapareciesen de la mentalidad de los conquistados todos

aquellos instintos que obstruyesen el avance de la civilización incaica. De

aquí nació la institución denominada napay-cuy, que quiere decir saludarse, o

en otros términos, condenar a la execración pública todos los actos nocivos que

contradicen la vida normal de los pueblos. Por eso se estableció el odio a las

cinco tendencias, odio que repercutía incesantemente de individuo a individuo,

en todos los ámbitos del imperio. Para esto el mayor tenía la obligación de

proferir el saludo execratorio para que el menor respondiese en el mismo

sentido. Así se decía ante la presencia de una persona: Amal lulla (¡No

mentiroso!) Ama sua (¡No ladrón!), Ama ccella (¡No ocioso!), Ama sipix, (¡No

asesino!), Ama maclla (¡No afeminado!) o Ama mappa (¡No pervertido!) (Colecc. Urteaga. Tomo III. 2da. serie, pág. 129.).

Sentencias que equivalían a la "Ave María Purísima” de antaño, al "Buenos

días” de hoy, y al “Santo y Seña" de la disciplina militar. Sólo por

me¬dio de esta divulgación pública se llegaron a reprimir estas tendencias primitivas

hasta el punto de desarraigar de la mentalidad humana, aunque no en su totalidad,

todas aquellas acciones que indicaban el estado salvaje en que se

encon¬traban. En consecuencia, los cinco

preceptos fundamentales de la administración incaico quedaron establecidos en

esta forma:

Amal

llulla (No mentiroso)

Ama

sua (No ladrón)

Ama

ccella (No ocioso)

Ama

sipix (No asesino)

Ama

mappa o macclla (No pervertido o

afeminado)

I

AMA LLULLA

Esta

sentencia parece que tuvo origen desde la época en que el hombre sintió el

aguijón del engaño, la disipación de sus esfuerzos ante la irrealidad y el

dolor, ante la ilusión. Por una y mil lecciones recibidas a través de la vida,

es posible que la mentira haya sido tomada en cuenta como una de las cosas más

graves, como un peligro mortal y como una de las acciones más abominables, por

eso los Incas, guiados de una mentalidad superior, impusieron entre sus

subordinados esta sentencia que, por si sola, revela la reprobación del acto.

Sería inútil argüir sólo con razones las consecuencias de la mentira, así como

sus represiones, cuando, tenemos a la vista pruebas manifiestas, gracias a la

habilidad e intuición de los artistas primitivos, que nos demuestran claramente

la sanción a la que eran sometidos los mentirosos.

Por

la figura 30 de la lámina V, vemos que se trata de una mujer viciada en la

mentira, pues, así nos lo revela el castigo a que fue sometida. Tiene los

labios y la parte de la nariz mutilados, por un corte casi vertical. Además de

la resignación que la anima, presenta uno de los pies (derecho) también

mutilado, lo que prueba que ha sido una mentirosa propagandista, y que por ello

se ve castigada en esta forma. Para corroborar esta interpretación basta

recordar la sentencia vulgar de nuestros indígenas de hoy al tratarse de algún

mentiroso. A los niños que mienten se les dice: simiyquitan cuchurccusccaiki

(te voy a cortar la boca). Si el corte de los labios y la nariz no fueran

mutilaciones directas podremos creer que tal vez sea el resultado de una

gangrena producida por la quemadura hecha por la cáscara del huevo u otro

objeto candente, pues en la actualidad la reprobación del mentiroso constituye

con la siguiente amenaza: runtux-ccaranhuan simiykita rupar ccachisccaiki (con

la cáscara del huevo te voy a quemar la boca). En cuanto a la inutilización del

miembro inferior podemos decir de que con ella se ha querido evitar la

propaganda de noticias inciertas. Si bien no se trata de mentiras, pudiera ser

entonces de alguna blasfemia contra el Sol, contra el Inca, o murmuración sobre

algún mandamiento real. Existen pueblos, en la actualidad, cuyos pobladores se

ufanan con la mentira.

II

AMA SUA

El

estado de salvajismo en que vivían, faltos de una ordenada organización social

y administrativa, hacía que todos los actos que realizaban fueran impulsados

por la inconsciencia sin tener valor ninguno el derecho de propiedad. Por estos

motivos ancestrales ciertas tribus llegaron a adoptar el hurto como una de las

tendencias favoritas que más tarde, se hicieron hábitos inveterados y que,

durante el reinado de los Incas, fueron objeto de severos castigos. A pesar de

la inclemencia recaída sobre los delincuentes del latrocinio, jamás llegóse a

desarraigar del espíritu de ciertos pueblos, pues sobrevivieron, salvándose con

la desaparición del gobierno de los Incas. Durante el coloniaje, libres de una

sanción severa, volvieron a revivir las tendencias de la apropiación ajena,

hasta el punto de hacerse célebres, y que en la actualidad constituyen los

denominados “bandoleros”, las mayorías indígenas. Entre los habitantes que hasta hoy tienen

fama de ladrones podemos citar a los Kanas, a los Lacachos, pobladores de las

serranías de las provincias de Canas y Chumbivilcas del departamento del Cuzco,

y a los de Chicmu en Talavera, provincia de Andahuaylas, departamento de

Apurímac. También podemos considerar

como regazos de algunas tribus rapaces, a los habitantes de ciertos pueblos del

departamento de Cajamarca. como los de Encañada.

Los

castigos que se imponían a los ladrones, durante el gobierno eran, como decimos

adelante, muy severos según el grado de los hechos. En la primera falta se les amonestaba en

público y si reincidían sometíaseles a la sanción correspondiente. Para

averiguar el autor de alguna fechoría se recurría a los videntes llamados

tapux, quienes enterados de los antecedentes del hecho y previas medidas

tomadas en el lugar del suceso, realizaban la investigación por medio la coca.

Si esta operación resultaba inútil recurrían entonces a la práctica de la

brujería, por medio de la cual hacían aparecer al autor en la forma que habían

previsto: el ladrón de maíz se conocía por la presencia de manchas blancas o

negras en la cara y las manos, según haya sido el color del maíz robado; el de

las papas era sindicado por la aparición de grandes ronchas en el cuerpo a

semejanza de tales, así sucesivamente, iban conociendo todos los autores

incógnitos, y en muchas ocasiones eran consumidos insensiblemente por el mal

llamado chchakiyay, o sea la "muerte seca" (¿tuberculosis?). Para

todas las investigaciones recurrían a la dactiloscopia, por medio de la cual

deducían quién era el autor y la misma servía para fines brujeriles.

Un

caso de estas investigaciones nos puede sugerir un cántaro en el que aparece un

individuo con el cuerpo cubierto de tumores similares a las papas.

III

AMA CCELLA

La

despreocupación misma en que vivían dio origen a que la mayoría de las tribus

llevasen una vida ociosa, hasta el punto de perecer, en ciertas ocasiones bajo

la acción del hambre o por la infección causada por falta de higiene o energía.

La incapacidad de poder sustentarse por medio del trabajo parece que les

sugirió la idea de vivir a expensas ajenas, origen del hurto. En vista de esta

tendencia marcada entre los pueblos primitivos, acaso fue, de parte de los

Incas, la reglamentación del trabajo forzoso so pena de crueles castigos. Sin

embargo, hubieron pueblos donde la holgazanería sentó sus bases y que por ello

fue menester desterrarlos o exterminarlos, porque bien comprendieron los Incas

que la inactividad era el atraso de la civilización, y para reprobarlos, los

apellidaban públicamente según el estado de sus ocupaciones. Así se decía a los

dormilones puñuysiki, a los lerdos, thapia o choxchi; a los desobedientes kkullu:

a los inaparentes: mocco- maki, etc. Las mujeres eran más anatematizadas y de

sus actividades dependía la felicidad del hogar. Actualmente hay pueblos donde

los hombres son de todo trabajo, quedando las mujeres únicamente al servicio

doméstico, pero también hay otros pueblos en que las mujeres hacen las veces

del hombre, y éste ejecuta las veces de aquéllas, lo cual demuestra que había

tribus en que los hombres vivían a expensas de las mujeres y otras en que éstas

fueron sólo objeto de placer o adoración. Por la figura 25 de la lámina V,

deducimos que el artista ha querido representar un caso de las mujeres

incapaces de la actividad humana en llegando hasta descuidarse de su propia

persona. Se trata, pues, de una de las lla¬madas usasapa (piojosa), cuya condición,

por demás repugnante, atribuida a la ociosidad, más parece corresponder al tipo

de las enfermedades mentales (?). Asimismo, la figura 28 de la lámina V nos

demuestra un caso de las llamadas puñuysiki (dormilonas) en pleno desempeño de

sus obligaciones y que, a través de la intención del artista, nos sugiere la

idea de representarnos un tipo letárgico (¿catipnosis?).

En

resumen, el ocio, tendencia secundaria o patológica, durante el gobierno

Incaico ha sido de sabias y severas reprimendas, obteniéndose por ellas el

desarrollo admirable de la agricultura, fuente de la vida, la perfección de las

artes e industrias y la constitución sana y fuerte de la raza.

IV

AMA SIPIX

La

superioridad física y mental, desde tiempos remotos, ha sido el origen del odio

y la venganza acompañado de su corolario, la eliminación por medio de la

muerte. Desde entonces la criminalidad sin castigo, llegó a hacerse común hasta

convertirse en festín. El dominio del más fuerte se impuso entre los débiles, resultando

de ello el modus vivendi. Así entre luchas insensatas surgió el señorío de los

Incas con sus leyes magnánimas para los buenos y recompensas crueles para los

malos. De ahí sobrevino la Ley del Talión que, con extremada inflexibilidad,

diera lugar a llevarse una vida fraternal, desterrándose, en consecuencia, la

idea del crimen. Sólo así pudieron los Incas someter a la tranquilidad todos

los pueblos que anteriormente vivían en pos del asesinato. La muerte era

castigada con la muerte y aún la intención constituía el hecho mismo,

castigándose como tal. De la ejecución de estas ordenanzas podemos contemplar

en la figura 27 de la lámina V, en la que aparece en la parte inferior, el

momento del suceso en el que un guerrero por medio de un golpe contundente en

la cabeza, mata a otro del mismo partido, pues, ambos llevan el uniforme y

armas iguales, lo que constituye la gravedad del hecho. En la parte superior o

media se observa la sanción del crimen ante la vista del juez llamado

tucuy-ricux (el que lo ve todo), quien, con la magestad de su carácter,

revestido de potencias extraordinarias, ordena el juzgamiento del delincuente.

El artista en esta figura pretendió catalogar de principio a fin el proceso de

uno de los actos criminales, cual un sumario de nuestros tribunales de justicia

de hoy. ¿Qué más documentos ni pruebas necesitamos para estudiar la sabia

administración de nuestros antepasados, cuando tenemos a la vista expedientes

irrefutables de entonces?

La

figura 25A de la lámina V también nos revela un ejemplo del castigo de lo que

nosotros llamamos “malhechores", personas dedicadas al maltrato de otras;

en ella se ve un hombre mutilado simétricamente y rapada la cabeza, castigo que

manifiesta su gravedad y una de las afrentas capitales. Además debemos observar

el carácter del individuo que, a través del dolor, parece mantener viva su

fiereza.

En

cuanto al instinto feroz y cruel de ciertas tribus primitivas podemos indicar,

como rezago de ellas, a los habitantes de algunos pueblos que hasta la

actualidad mantienen latente el instinto sanguinario. Entre los pueblos de esta

índole podemos citar a los de origen «chhanca» que hoy constituyen las

provincias de Andahuaylas, Cangallo, Fajardo, La Mar y Huanta, cuyos pobladores

siempre se hicieron notables por su fiereza tanto en la época incaica como en

el Virreynato. Esta tendencia no sólo ha sido parcial entre los primitivos

peruanos, sino que en la generalidad tuvo una raigambre ancestral, llegándose a

modificar bajo la influencia del desarrollo mental, pero existiendo latente en

el fondo animal, flotaba cada vez que el ánimo se enardecía, hasta el punto de

llegar a una profanación salvaje. A este respecto debemos tomar en cuenta la

frase amenazadora que se profiere entre los indígenas de hoy, cuando se hallan

frente al enemigo. Se les previene con la expresión: umaykipin accata uphiasax

(en tu cráneo voy a beber la chicha); y efectivamente, cuando llega el caso,

los más sanguinarios procuran beber la sangre del enemigo y enseguida cumplen

con lo dicho, bebiendo la chicha u otra bebida en el cráneo sangrante de la

víctima. Esto no nos puede extrañar si damos crédito a lo que dice Alonso de

Mesa (I) al relatar uno de los de la vida del desgraciado Inca Atahuallpa,

cuando éste en una conversación con Pizarro sobre el uso de un cráneo forrado

de oro le dijo: “Esta es la cabeza de un hermano mío que venía a la guerra

contra mí, y había dicho que había de beber en mi cabera, y mátele yo a él y

bebo con su cabeza". Mandóla henchir de chicha—dice Alonso de Mesa—y bebió

delante de todos con ella. Estas crueldades se practicaban con el enemigo; pero

si se realizaba fuera de tales circunstancias, entonces el autor era castigado

sin remisión, en la misma forma que lo había hecho.

V

AMA MAPPA O MACCLLA

De

los tres instintos principales del hombre (hambre, egoarquismo, y sexualidad),

la sexualidad llegó a pervertirse demasiado entre los primitivos peruanos pues,

así nos lo demuestran los innumerables ejemplares de la cerámica antigua

encontrados en las huacas y reunidos en la actualidad, en el Museo de esta

revista. Los estudios que al respecto ha

hecho el profesor Dr. Hermilio Valdizán las narraciones trascritas por los

cronistas antiguos, nos lo corroboran.

Antes

de la organización del dominio incaico, las tribus llevaban una vida

desenfrenada, cada cual, impulsada por los instintos más dominantes, o mejor

dicho, la vida de estos seres correspondía a la de las bestias. Corrieron

parejas la sazón, el incesto, la homosexualidad, el onanismo y la bestialidad.

La madre fue el objeto de placer más propicio por el cariño y la confianza; el

hombre por la confianza y la compensación a las desatenciones solícitas de

parte de las mujeres y sobre todo, por la tara psicológica; y por último, el

placer solitario fue originado por la diferencia de las dos primeras causas,

pues un hombre sin cariño maternal, sin confianza ni apoyo sexual, tenía que

vivir aislado satisfaciendo sus deseos sexuales por medio de la onanía. Tal

vez, de este último caso, nos revelan las Figs. 7 y 8, en una de las cuales

aparece un hombre con el órgano sexual desvitalizado por medio de la amarra y

las manos atadas hacia atrás como si fueran órganos provocativos. Este ejemplo

podría indicarnos el castigo de privación del placer onanístico. En la otra

figura aparece el mismo hombre ya no castigado, sino liberado por dos mujeres

compadecidas, quienes al libertarlo, se ofrecen como objetos de placer para que

olvidando su onanía, satisfaga sus deseos sexuales de una manera natural.

En

cuanto a la homosexualidad reinante entre los primitivos peruanos podemos

localizar algunas regiones atendiendo al origen etimológico de sus nombres, y

estudiando la psicología de sus actuales pobladores. Entre estas regiones se halla

la provincia de Huailas, del departamento de Ancash. Por el origen eti¬mológico

que en seguida consignamos se puede deducir la perversión sexual que

primitivamente reinaba en ella. Huaylas, en el lenguaje regional o chinchasuyu,

quiere decir afeminado, homosexual; Ocoraca (caserío) de vagina profunda o

húmeda; Totoraca (id.) de pubescencia encrespada; Ancoraca (id.) de vagina nerviosa;

Antaraca, (id.), de vagina rojiza; Ragas (id.) pluralidad de vagina; Lacabampa

o Racapampa (pueblo) llanura de vaginas; Sacuayo o Saxhuay (caserío), el coito;

Runtu (id.), huevo o testículos; Yanapoto (id.) de ano negruzco; Shigui o Siki

(id.), ano; Pishap o Pisax (id.), cohabitador; Yuncullo o Lluncku-ullo (id.) el

que limpia o lame el pene; Huantaullu o Huataullo (?), de pene amarrado,

Mormurullo o Moro-moro-ullo (?), de pene pintado; Pampa-huasi (caserío), casa

pública o prostíbulo; Pomallocoy o Pumallocox (id.), el que cohabita con el

puma; etc. etc.

Estudiando

la psicología de la mujer de estas regiones podemos asegurar que, según el

dicho vulgar, “son unas gallinas”, es decir, son muy sensuales y de fácil

seducción. Esta tendencia genésica, por demás franca, tal vez sea el resultado

de una rivalidad arcaica contra los pederastas, quienes usurpaban contranaturalmente

los derechos femeninos y que, por este motivo, se vieron obligadas a entregarse

por si solas al deseo de los hombres.

Por

estos antecedentes, las regiones donde se practicaba la perversión sexual, al

ser conquistados por los Incas, fueron castigadas severamente, no sólo las personas

que la ejercían, sino que hasta los pueblos en que vivían eran arrasados y

abandonados. Prohibióseles hasta el pronunciar la palabra equivalente a la sodomía,

siendo odiada y avergonzada la persona que la pronunciaba. En fin, el decir

“Astaya Huayllas” (apártate allá afeminado) constituía un insulto mayor y un

castigo imperecedero Sólo en esta forma pudieron los Incas reprimir aquella tendencia

contra natura.

En

cuanto a la bestialidad basta referirnos a la expresión despectiva de los

indígenas de la sierra que dicen llama-llocco, que quiere decir “el que tiene relaciones

sexuales con la llama”. En vista de esta anomalía parece que los Incas prohibieron

que hombres jóvenes fueran los encargados del cuidado de los rebaños, pues, así

nos revelan las observaciones de distintos historiadores, al tratar de las

relaciones sexuales.

LA

JUSTICIA

La

razón ha sido para los Incas el mejor código penal y el cumplimiento de ella

fue también la mejor justicia. Por la figura 26 de la lámina V, podemos darnos

cuenta del juzgamiento razonable y recto de las cosas judiciales, en el que se

procedía con mucha equidad atendiéndose a la causa de ambas partes. El juez

simbolizado en ave ejercía imparcial e inflexiblemente, porque el carácter de

su investidura lo hacía veedor y conocedor de todo cuanto ocurría en el

territorio de su jurisdicción, por eso se les llamaba tucuy-rícux a los

encargados de vigilia y tucuy-yachax a los investigadores, y huchapampayachix,

que quiere decir el nivelador de culpas, era el nombre del juez ejecutor.

Para

el mejor juzgamiento de los delitos, puso en boca de todos los hombres el arma

de la aversión, a fin de que, desde la cuna, pudiesen castigarlos; por eso

instituyó el napaycuy, anatematizador para que, por medio de él, nadie se atreviese

a cometerlos ni infringir los mandamientos reales que para ellos eran sagrados.

Por este sistema de juzgamiento nadie pedía sustraerse del castigo porque

todos, en este caso, eran jueces individuales. Es por eso que hasta la actualidad

observamos entre nuestros indígenas el saludo forzoso e individual, que en sí

constituye la afirmación del cumplimiento de una ordenanza ancestral.

M.

Toribio Mejia Xesspe

Lima,

1924.

Revista de Arqueología

Órgano del Museo Víctor Larco Herrera

Lima, Tomo II, trimestre I, enero-marzo 1924, págs. 38-43

"Evo Morales" "Casa del Pueblo" "La Paz" Bolivia "Plaza Murillo" "Ama sua" "Ama llulla" "Ama Kella" "Ama qella" "Ama quella"

viernes, 21 de octubre de 2016

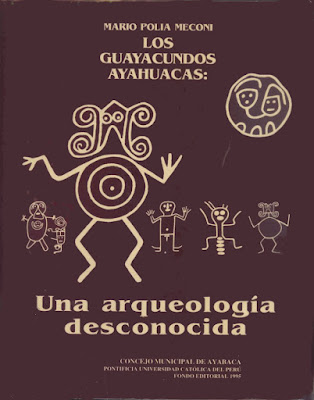

Los Guayacundos del norte peruano

Los guayacundos (wayakuntus) fueron como una confederación de pueblos ubicada en la sierra norte del departamento de Piura-Perú. Sus núcleos poblacionales principales fueron: Caxas, Ayabaca y Calvas. La zona de Calvas alcanza a la vecina provincia de Loja, actual república de Ecuador.

-Pueblos de familia lingüística "jívara". Denotan influencias culturales provenientes de la Alta Amazonia

-Enterraban a sus muertos en vasijas de barro, sin embargo, los señores iban sentados. Mario Polia ha estudiado por años dos importantes necrópolis: "San Bartolo de los Olleros" y "Olleros Ahuaico" (donde se ha podido reconstruir varias tumbas, principalmente la de un curaca de alto rango llamado "Señor de Olleros")

-Destacan sus sitios de arte rupestre en: Samanga, Frías, Suyo, Parihuanás y Los Altos.

-Sitos arqueológicos identificados a la fecha (cf. Mario Polia 1995, pp. 96-97):

00. Ruinas de Cerro Gigante

01. Megalitos de El Checo

02. Megalitos de Sicches

03. Altar megalítico del Cerro Cuchalín

04. Adoratorio Cerro Culucán

05. Edoratorio Cerro de Chala

06. Ruinas de Cerro Llantuma

07. Ruinas de Cochapampa (Cochabamba)

08. Petroglifos de Yanchalá

09. Ruinas de Cerro Balcón

10. Ruinas de Runturhuaca

11. Paccha de Samanguilla

12. Petroglifos de Samanguilla

13. Adoratorio y megalitos de Cerro La Huaca

14. Altar megalítico de Lanchipampa

15. Petroglifos de Samanga

16. Petroglifos de Huamba

17. Puente colgante incaico

18. Ruinas del Cerro de Aypate

19. Ruinas y necrópolis del Cerro del Granadillo

20. Petroglifos del Cerro Viscacha

21. Necrópolis de Olleros

22. Corrales de Culcapampa

23. Ruinas del Cerro Tambillo

24. Ruinas del Cerro Caballo Blanco

25. Ruinas del Cerro Pajonal

26. Ruinas del Cerro Jijul

27. Tambo Gentilero

28. Ruinas de Paredones

29. Ruinas de El Molle

30. Ruinas de Chulucanitas-La Quinua (Cajas)

31. Ruinas de Huancacarpa

32. Ruinas de Jicate

33. Tambo de Jacocha

34. Ruinas de Mitupampa

35. Necrópolis en vasijas o urnas de barro, de Maraypampa

36. Ruinas de Uchupata

37. Paccha de Cascapampa

38. Necrópolis de Juzgara

39. Ruinas de Cerro Paratón

40. Ruinas de Cerro Mijal

-Ofrecieron inicial resistencia a. la conquista inca (durante el gobierno de Túpac Yupanqui, segunda mitad del siglo XV), pero terminaron negociando y sujetándose. Los incas construyeron sus huacas sobre los antiguos sitios ceremoniales guayacundos.

- Los incas también construyeron pucaras (pukaras) o fortalezas en este territorio. La principal y mejor restaurada a la fecha (aunque falta mucho aún por excavar) es Aypate, que forma parte importante de los tramos patrimoniales del Qhapaq Ñan.

-Pueblos de familia lingüística "jívara". Denotan influencias culturales provenientes de la Alta Amazonia

-Enterraban a sus muertos en vasijas de barro, sin embargo, los señores iban sentados. Mario Polia ha estudiado por años dos importantes necrópolis: "San Bartolo de los Olleros" y "Olleros Ahuaico" (donde se ha podido reconstruir varias tumbas, principalmente la de un curaca de alto rango llamado "Señor de Olleros")

-Destacan sus sitios de arte rupestre en: Samanga, Frías, Suyo, Parihuanás y Los Altos.

-Sitos arqueológicos identificados a la fecha (cf. Mario Polia 1995, pp. 96-97):

00. Ruinas de Cerro Gigante

01. Megalitos de El Checo

02. Megalitos de Sicches

03. Altar megalítico del Cerro Cuchalín

04. Adoratorio Cerro Culucán

05. Edoratorio Cerro de Chala

06. Ruinas de Cerro Llantuma

07. Ruinas de Cochapampa (Cochabamba)

08. Petroglifos de Yanchalá

09. Ruinas de Cerro Balcón

10. Ruinas de Runturhuaca

11. Paccha de Samanguilla

12. Petroglifos de Samanguilla

13. Adoratorio y megalitos de Cerro La Huaca

14. Altar megalítico de Lanchipampa

15. Petroglifos de Samanga

16. Petroglifos de Huamba

17. Puente colgante incaico

18. Ruinas del Cerro de Aypate

19. Ruinas y necrópolis del Cerro del Granadillo

20. Petroglifos del Cerro Viscacha

21. Necrópolis de Olleros

22. Corrales de Culcapampa

23. Ruinas del Cerro Tambillo

24. Ruinas del Cerro Caballo Blanco

25. Ruinas del Cerro Pajonal

26. Ruinas del Cerro Jijul

27. Tambo Gentilero

28. Ruinas de Paredones

29. Ruinas de El Molle

30. Ruinas de Chulucanitas-La Quinua (Cajas)

31. Ruinas de Huancacarpa

32. Ruinas de Jicate

33. Tambo de Jacocha

34. Ruinas de Mitupampa

35. Necrópolis en vasijas o urnas de barro, de Maraypampa

36. Ruinas de Uchupata

37. Paccha de Cascapampa

38. Necrópolis de Juzgara

39. Ruinas de Cerro Paratón

40. Ruinas de Cerro Mijal

-Ofrecieron inicial resistencia a. la conquista inca (durante el gobierno de Túpac Yupanqui, segunda mitad del siglo XV), pero terminaron negociando y sujetándose. Los incas construyeron sus huacas sobre los antiguos sitios ceremoniales guayacundos.

- Los incas también construyeron pucaras (pukaras) o fortalezas en este territorio. La principal y mejor restaurada a la fecha (aunque falta mucho aún por excavar) es Aypate, que forma parte importante de los tramos patrimoniales del Qhapaq Ñan.

Portada el libro de Mario Polia Meconi: "Los guayacundos ayahuacas: una arqueologia desconocida", publicado en Lima en 1995. A continuación, algunas imágenes del mismo libro:

Reconstrucción del atuendo de un curaca guayacundo de la Necrópolis "Olleros Ahuayco"

Influencia mochica en el atuendo suntuario. A diferencia de la Necrópolis "San Bartolo de los Olleros", que estaba a una altura menor y que tenía numerosos entierros en urnas de barro, en esta Necrópolis el curaca estaba en posición sentada.

Influencia mochica en el atuendo suntuario. A diferencia de la Necrópolis "San Bartolo de los Olleros", que estaba a una altura menor y que tenía numerosos entierros en urnas de barro, en esta Necrópolis el curaca estaba en posición sentada.

Mapa de ubicación del territorio guayacundo (1, 2, 3)

Ejemplos de iconografía de los petroglifos de Samanga (Ayabaca)

Petroglifos de Samanga

Otra estudiosa importante de la historia de los guayacundos es Anne Marie Hocquenghem. Se pueden consultar sus investigaciones en http://www.hocquenghem-anne-marie.com/pages/26als8.html

Ayabaca-Piura

Ayabaca-Piura

Bosque nublado y páramos de Ayabaca

Aypate: huella principal del dominio inca sobre los guayacundos

.

miércoles, 3 de agosto de 2016

"El Paititi fue la mina de oro de los incas"

Testimonio del Padre Juan Carlos Polentini, ex Párroco de Lares, Cusco, sobre lo que habría sido un saqueo hecho por Fujimori y sus huestes.

Todo esto está publicado en su libro "El Paí Titi" (publicado en Lima en 1999 y en el 2009)

Leer también El Gran Paititi del Perú y El oro del Cusco

.

miércoles, 15 de junio de 2016

Teatro quechua: "La Tragedia de la muerte de Atahuallpa de Jesús Lara, historia de una superchería literaria" - C. Itier

La Tragedia de la muerte de Atahuallpa de Jesús Lara,

historia de una superchería literaria

César Itier (Institut National des Langues el Civilisations Orientales. Paris-Francia).

Publicado originalmente en: Anuario de estudios bolivianos, archivísticos y bibliográficos. Sucre (Bolivia), Ediciones Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, N°15, 2009, pp. 215-229]

En varios pueblos de Bolivia y Perú se representa cada

año la captura y ejecución de Atahuallpa por

los españoles como parte de las celebraciones del santo patrono de la

localidad. Si bien algunas de estas

representaciones son puramente gestuales e incluyen batallas fingidas, la

mayoría de ellas consiste en una verdadera obra de teatro, siempre bilingüe

-los Incas se expresan en quechua y los españoles en castellano-. Suelen incluir también cantos corales de

mujeres -las pallas o ñustas- y muchas veces, danzas. Aunque en algunos casos distintos pueblos

representan variantes de una misma obra, las "muertes de Atahuallpa"

forman un conjunto de piezas distintas sobre un mismo tema, que no se derivan

de un prototipo común. Todavía no es

mucho o que se ha avanzado en el conocimiento de la historia del teatro andino

(1) y no sabemos aún cuándo nació ni cómo se difundió en los pueblos de Bolivia

y Perú la costumbre de dramatizar durante los festejos patronales, los

acontecimientos de Cajamarca. Es de

advertir sin embargo, que no se conoce por el momento ninguna fuente anterior a

inicios del siglo XVIII que mencione la existencia de tales representaciones(2). También hacen falta estudios etnográficos

que permitan entender cómo los diferentes sujetos o grupos sociales partícipes

de estas fiestas entienden las representaciones.

Las interpretaciones que se han ofrecido de aquel

fenómeno histórico varían mucho según la o las version(es) sobre la(s) que los

estudiosos han centrado su atención: los análisis que se han hecho de las

variantes efectivamente escenificadas en los pueblos revelan su parentesco con

los combates hispanos de "moros y cristianos" al mismo tiempo que con

los géneros áureos de la comedia y el auto sacramental(3); en cambio, quienes

han tomado como versión prototípica la famosa Atau Wallpaj p'uchukakuyninpa wankan o Tragedia de la muerte de Atahuallpa, publicada por el poeta y

ensayista Jesús Lara (1898-1989) en 1957(4), ven en el teatro andino de la

muerte de Atahuallpa el resto de una tradición dramática de origen

prehispánico(5). Cabe recordar que no se

conoce manuscrito alguno de Tragedia,

ni siquiera bajo la forma de una transcripción paleográfica. En la presentación de su edición del texto,

Jesús Lara hace un relato novelesco de cómo el manuscrito llegó a sus manos: le

fue ofrecido a la venta en 1955 por un comerciante venido de una lejana

provincia del departamento de Potosí(6), Lara no lo pudo comprar ni hacer

comprar por la universidad de Cochabamba, fotografió solamente sus primera y

última páginas, reproducidas en su edición de 1957, y transliteró directamente

el resto según el sistema gráfico establecido por el Congreso Indigenista de La Paz en 1954. Luego el dueño del manuscrito desapareció y

nunca se volvió a saber de él. Por otra

parte, Tragedia se distingue de todas

las demás versiones conocidas por el hecho de ser monolingüe -los personajes

españoles no hablan sino que se limitan a mover los labios- y carecer

prácticamente de préstamos del castellano.

Según Lara, esta obra hubiera sido compuesta por un sabio inca

sobreviviente a la conquista, de acuerdo a las pautas del teatro incaico. Se habría conservado con relativa fidelidad a

través de una serie de copias que desembocaron en el manuscrito que Lara dice

haber encontrado en 1955 y que está fechado en Chayanta en 1871. Para él, Tragedia reflejaría con mayor

fidelidad que cualquier otra versión, un prototipo indígena del siglo XVI, y

las representaciones folklorizadas que existen en la actualidad se derivarían

todas de esa obra primigenia.

En un artículo publicado en el año 2000, he presentado

las pruebas textuales de que Tragedia

es una falsificación hecha por el mismo Lara y que, por lo tanto, no puede ser

tomada en cuenta en el debate sobre el origen histórico y cultural de la

tradición de las representaciones de la muerte de Atahuallpa. Mostré en particular que, pese a exhibir un

gran purismo léxico, Tragedia está

redactada en un quechua muy profundamente interferido por el castellano, tanto

en sus estructuras sintácticas como semánticas.

Quien compuso esta obra la pensó en español. El análisis filológico que llevé a cabo me

permitió identificar los textos que Lara ensambló y transformó para redactar Tragedia:

- Tomó como base el manuscrito de una versión que se representaba en el pueblo de Santa Lucía (provincia de Cliza, dept. de Cochabamba)(7).

- Completó esta base con extractos de la pieza que se representaba en Toco (prov. de Cliza, dept. de Cochabamba). Estos extractos habían sido incluidos por Mario Unzueta en su novela Valle (1945), aunque solamente en traducción española, y Lara los retradujo al quechua.

- Tragedia también se vio enriquecida con la adpatación de algunas partes del famoso Ollantay, en el que Lara veía una obra dramática precolombina pero del que sabemos ahora que fue escrito en 1782 por el cura cuzqueño Antonio Valdez(8).

Tragedia

es

pues, un "patchwork" en que se mezclan préstamos textuales,

restituciones, traducciones y composiciones.

Entonces ¿Jesús Lara falsario?

Con el objetivo de entender lo que representó para Lara el acto que hoy

nos aparece como una falsificación, examinaré aquí el contexto histórico y

personal en el cual escribió Tragedia.

Lara

y el espejismo de la existencia de un teatro incaico

Jesús Lara se formó intelectualmente en el momento de

mayor auge de la corriente ideológica hoy conocida bajo el nombre de "indigenismo": las

décadas de 1910 y 1920. El Perú fue

probablemente el país donde esa

corriente alcanzó mayor desarrollo.

Conscientes del papel que desempeñan las literaturas en la consolidación

de identidades colectivas, varios intelectuales cuzqueños asumieron el reto de

promover una literatura nacional en quechua -las élites andinas eran en aquel

entonces bilingües-. A inicios de la

década de 1890 empezaron a escribir y a

hacer representar obras dramáticas en dicho idioma en el Cuzco: en cinco

décadas se creó más de un centenar de dramas quechuas de temas incaicos que

dieron lugar a miles de representaciones(9).

El Cuzco conoció entonces, aunque en forma efímera, "la hora de los

renacimientos" por la que habían pasado en la segunda mitad del siglo

anterior, muchas de las culturas y lenguas rurales de Europa.

Al tomar como modelo el drama quechua Ollantay, que creían prehispánico, los

quechuistas cuzqueños pretendían continuar y desarrollar la tradición cultural

y lingüística incaica, cancelando el paréntesis colonial. Tenían una confianza absoluta en que la erudición

histórica, cierta inspiración en la tradición oral, la fidelidad al modelo

ollantino, su dominio de la lengua y el hecho de compartir con los indígenas y los Incas lo que

llamaban "el espíritu de la raza", les permitiría producir una literatura auténticamente

incaica, es decir, escribir las obras que los incas hubieran podido crear si la Conquista española no

hubiera interrumpido el desarrollo autónomo de su cultura. Por esta razón estas obras dramáticas fueron

conocidas en su época como "dramas incaicos". Esta fe los llevó no pocas veces a coquetear

con lo apócrifo, aunque nunca con intenciones engañosas. Mariano Rodríguez por ejemplo, subtituló Ima Sumac (1900) como "Drama original

incaico del siglo XIV".

Este impulso cultural alcanzó su mayor intensidad entre

1913 y 1921, época en que compañías cuzqueñas realizaron giras muy exitosas a

Puno, Bolivia, Arequipa, Lima y el centro del Perú. En 1917 Jesús Lara, aún adolescente, tuvo la

oportunidad de asistir a una representación de Ollantay en quechua, dada por una compañía cuzqueña en el Teatro

Achá de Cochabamba(10). Más tarde,

relataría esta experiencia decisiva en la emergencia de su vocación

indigenista:

Poco tiempo después hubo un

acontecimiento de singular importancia para mi vida intelectual, una revelación

que me señaló el camino que me debía llevar a descubrir un mundo celosamente

soterrado, primero por nuestros colonizadores españoles y en seguida por sus

herederos de la República. [...] Decir que [el espectáculo] me pareció

maravilloso no expresaría ni aproximadamente la verdad. Me sentí transportado a un mundo inverosímil

en el que los personajes de excepcional jerarquía hablaban un quechua

majestuoso y opulento. No había en el mundo

una madre más amorosa y comprensiva que la qoya Anawarki, ni una mujer que

amase con tanta intensidad, con tanta pasión, como Kusy Q'oyllur, ni un padre

tan inflexible y tonante como el Inka Pachakútij, ni un enamorado como Ollanta,

que contrariado en sus pretensiones y sintiéndose capaz de demoler montañas, le

declaró guerra al imperio. Y los arawis,

cuya belleza tan acabada solo por un gran poeta pudo haber sido obtenida, y su

música tan tierna, tan dulce y tan doliente al mismo tiempo, que parecía fluir

de mi propio corazón.

Esta revelación trazaría el rumbo de su vida posterior:

Sumido en profundas

reflexiones salí del teatro. "He

aquí -me decía- que mi raza no es ni fue tan poco dotada ni tan miserable como

la consideran los que creen que llevan sangre azul en las venas. Este drama es todo un monumento y asimismo un

testimonio. Un pueblo que dejó una

creación como ésta ha tenido que llegar a un muy alto nivel de civilización,

[...] el Ollanta me sacudió de tal modo,

que tenía la impresión de un zangoloteo sísmico que hubiese echado al aire un

cosmos maravilloso por siglos dormido bajo tierra. Y decidí vivir para ese mundo, explorarlo,

establecerme en él, y si llegaba el caso, explotarlo (11). [el subrayado es

mío]

En una entrevista dada en 1978 explicó más detalladamente

cómo esta experiencia lo llevó a iniciar pesquisas sobre el teatro incaico:

Vi que el Ollanta era una obra formidable. Y si era de mis antepasados -yo me he creido

siempre más indio que español-, me pareció algo extraordinario. Me dije que si los incas compusieron una obra

como ésta, han debido componer otras muchas y ese pueblo ha debido ser un gran

pueblo, sumamente evolucionado, porque

el teatro aparece cuando el pueblo ha llegado a una altura considerable.

Desde entonces comencé a inquietarme, a buscar documentos, a buscar

libros. Años después fui nombrado

Director de la Biblioteca Municipal. A

esa biblioteca le debo todo. Allí

encontré los Comentarios Reales de Garcilaso de la Vega; devoré la obra y saqué

mucho provecho. Encontré que los incas

tuvieron teatro y muy desarrollado(12).

Lara recibió el impacto directo de la dramaturgia

quechuista cuzqueña, y compartió ciegamente la fe intensa de los cuzqueños en la autenticidad

incaica de Ollantay. Nacido en una

familia mestiza rural pobre, Lara destacó muy joven por su excepcional

sensibilidad literaria. En una sociedad marcada

por un fuerte racismo, sintió que la existencia de una obra como Ollantay lo reivindicaba en primer lugar

a él. Esta convicción de que el

patrimonio literario incaico confería dignidad a quienes podían aparecer como

sus herederos, se articuló finalmente con su militantismo político a favor de

los campesinos andinos de Bolivia. En

una entrevista que le hizo Josep Barnadas en 1978 contó que decidió escribir su

libro sobre la poesía quechua, publicado en 1947, a raíz de una conversación

con el poeta argentino Arturo Capdevilla, en la que el escritor boliviano

fracasó en demostrar a su colega porteño que los indios no eran una raza

inferior porque habían producido una gran literatura, en particular en su época

de mayor desarrollo cultural, el Tahuantinsuyo.

Las pesquisas de Lara estuvieron guiadas ante todo por una voluntad de

demostrar, mediante la historia literaria, una verdad: Los "aborígenes no

eran una raza inferior. En la misma entrevista explicó que:

Veía que el indio de mi

tierra vivía oprimido y menospreciado, y no faltaban quienes sostenían que él

no tenía pasado ni futuro y que su destino era seguir sirviendo a la clase

dominante. Yo sabía que no era así y

me propuse demostrar que el indio tuvo un pasado esplendoroso. De este modo escribí La poesía quechua, La

literatura de los quechuas y La

cultura de los Inkas. [el subrayado es mío]

Éste fue el contexto de fe y militancia en el que Lara

"descubrió" Tragedia. Sus

trabajos sobre la literatura quechua deben situarse dentro del contexto del

indigenismo de su época de formación, para el cual la existencia de un teatro

inca es un elemento clave de la demostración del alto grado de cultura que

habían alcanzado los pueblos andinos en la época de los incas. Lara sigue la tradición de su tiempo al

elegir esta esta manera de afirmar una identidad cultural.

Formación

de un horizonte de espera para Tragedia

La publicación de Tragedia

en 1957 interviene en un momento particular de la investigación sobre lo que se

venía llamando desde el siglo anterior "la literatura incaica". En la segunda mitad del siglo XIX, el entusiasmo suscitado por el encuentro del Ollantay creó una expectativa por encontrar

otros dramas indígenas antiguos. Autos

sacramentales y comedias quechuas como El

hijo pródigo, Usca paucar y El pobre

más rico, de los que por entonces circulaban manuscritos, por ser obras claramente

cristianas, no podían satisfacer esa demanda de autenticidad autóctona, y de

hecho, no fueron publicadas hasta muchos años más tarde. En el capítulo de su Gramática dedicado a la literatura vernácula, el peruano José

Dionisio Anchorena había mencionado la existencia de un drama quechua sobre el

tema de la muerte de Atahuallpa(13). El

dato llamó la atención de Gavino Pacheco Zegarra, editor y traductor de Ollantay al francés, quien reprodujo la

información proporcionada por Anchorena(14). El filólogo alemán Ernst Von

Middendorf buscó la obra en vano(15).

Hacia 1900 Adolfo Vienrich asistió en Tarma a una representación popular

bilingüe conocida en esa ciudad como "Pantomima los Incas", cuyo tema

era la captura y muerte de Atahuallpa.

La describió y transcribió los coros en quechua en sus Azucenas quechuas (1905), opinando que

la obra era de origen incaico(16). En 1942

José María Benigno Farfán publicó un hermoso poema quechua anónimo sobre el

tema de la muerte de Atahuallpa, Apu Inka

Atahuallpaman. Muy probablemente influido

por la convicción que se había creado de la existencia de un drama autóctono

sobre la muerte de Atahuallpa, advirtió que "esta pieza parece un

fragmento de un drama"(17). Aunque

este texto, que procedía del cantoral de un músico cuzqueño, presenta una

factura erudita típica el siglo XIX, tanto J.M.B. Farfán como José María

Arguedas creyeron que era una joya "del espíritu lírico de la población

indígena del Perú"(18). En el

Congreso de Peruanistas de 1951 -al que asistió Jesús Lara-(19), Teodoro

Meneses reveló haber encontrado ocho años antes el manuscrito de un drama quechua

procedente de la sierra central del Perú, titulado La muerte de Atahuallpa y

fechado en 1932, que publicó muchos años después(20). Prudentemente, Teodoro Meneses no se pronunció

sobre el origen histórico cultural de la obra, pero el anuncio de su hallazgo

contribuyó a que creciera la expectativa alrededor del misterioso drama. Por fin, en 1955, Clemente Balmori publicó el

primer texto vinculado a la tradición dramática de la muerte de

Atahuallpa. El libreto había sido

encontrado en Oruro en 1942 por la profesora Ena Dargan, y a pesar de que la

mitad de él estaba en español, Balmori no dudó que era de origen

prehispánico. Cuatro años después del

Congreso en que Teodoro Meneses revelara haber encontrado un manuscrito de la

"muerte de Atahuallpa", y unos meses después de la publicación del libro

de Balmori, en un momento de gran expectativa por encontrar nuevos testimonios

de esa reliquia del teatro de los incas, Lara "descubrió" Tragedia.

Lara,

inventor de una literatura quechua prehispánica

Ya en La poesía

quechua (1947), Jesús Lara dejó ver que se habían borrado para él las

fronteras entre deseo y realidad. En ese

momento, Tragedia aún no había llegado a sus manos, y no conocía de la obra más

que la descripción y traducción al castellano de algunos fragmentos que

publicara Mario Unzueta en su novela Valle

en 1945. Sin embargo, dejó escapar

algunas afirmaciones que muestran que el texto quechua ya había cobrado

existencia para él: "el poema se halla compuesto en un quechua de asombrosa

pureza"(21). "Este poema se presenta pues, como el testimonio que

hacía falta, por su carácter de inobjetable, para probar en última instancia la

existencia de una gran cultura poética entre los quechuas

precolombinos"(22). "Si bien

no han llegado hasta nosotros muchas obras mantenidas en su pureza e integridad,

a la manera de Ollántay y de Atawallpa, en cambio hay testimonios

suficientes que prueban que el teatro era un arte muy conocido entre los indios

de la era precolombina"(23).

"El lenguaje, la técnica y la esencia del poema pertenecen íntegramente

al pueblo quechua. La obra nació antes

de que los invasores hubiesen atrapado en el cepo de su intervención al

espíritu del indio"(24). Poco

importaba que no conociera todavía ningún texto quechua de la obra, ni siquiera

un verso de ella. La traducción parcial

de Unzueta le permitía imaginar el original con toda precisión. Sólo le quedaba a Lara dar una existencia concreta

a la obra que había cobrado realidad en su mente. Cuando a inicios de 1955, inmediatamente

antes de "encontrar" el texto de Tragedia. C. Guardia Mayorga le prestó su copia de la

versión de Santa Lucía, Lara pensó en hacer una edición de la misma. Pero como

lo explica en una entrevista de 1978, no se resolvió a publicar un texto cuyo

quechua estaba lleno de préstamos del castellano:

Me lo prestó y yo me lo

copié. Lo fundamental de la obra estaba

en el manuscrito, pero muy intervenido por el castellano, y en ese estado no

merecía ser publicado. No sabía cómo

preparar la edición hasta que ocurrió otro incidente [el encuentro con el

misterioso comerciante potosino]. (25)

En efecto, Lara pensaba que el único quechua que merecía

interés era el "quechua puro" de los incas:

[José María] Arguedas era

partidario de conservar tal como se había dado el quechua mestizo, en cambio yo

era partidario de devolverle sus valores antiguos, sus valores clásicos, y de

depurarle de todo castellano que

introdujeron los colonizadores y después los criollos(26).

Al preguntarle un entrevistador por qué no había

traducido sus obras al quechua, Lara contestó:

No lo he hecho por el

siguiente motivo: tendría que traducirlas al qheshwa primitivo, al qheshwa verdadero, al qheshwa puro; pero entonces

nadie me entendería. El qheshwa de ahora está deformado completamente. Suelo estar en contacto permanente con los

indios, pero cuando les hablo en el qheshwa

que yo sé, no me entienden. Ellos

hablan el qheshwa mestizo(27).

Por lo tanto, Lara se encontraba ante un dilema:

pretendía saber el quechua "verdadero" pero no podía escribir en él sus obras literarias, pues el

público quechua hablante de su tiempo no las hubiera entendido. Tragedia le ofrecía la oportunidad de

concretizar su competencia lingüística: le "devolvería" a una obra

quechua su primitiva pureza, la "depuraría" del castellano

introducido por el colonizador y restituiría lo "fundamental" de

ella. Porque vendría acompañada de una traducción,

esta obra restaurada y destinada a un público académico no sería, como lo

hubiera sido una novela en quechua "puro", un fracaso comunicativo. La publicación de Conquista en 1955 y el manuscrito que le prestó Guardia Mayorga ese

mismo año, le acababan de proporcionar los elementos que le faltaban para dar

una existencia tangible a la obra que había imaginado tan apasionada y concretamente al leer Valle unos años antes. Lo confirma un hecho singular: Jesús Lara le

devolvió a Guardia Mayorga un texto que en realidad, no era el que éste le había

prestado(28). Si no quiso que el

manuscrito de Santa Lucía se conociera [como era originalmente] fue sin duda porque fue el punto de

partida de su fraude.

En realidad, la elaboración de Tragedia prolonga y amplifica los procedimientos a los que acudió en La

poesía quechua (1947) y en La literatura de los quechuas (1961). El ensayista cochabambino incluyó en estas

antologías los textos rituales contenidos en las crónicas de Cristóbal de

Molina [El Cusqueño] y Juan de Santa Cruz Pachacuti, que habían planteado difíciles problemas

de lectura a quienes habían intentado editarlos y traducirlos, así como los

cantos incluidos en la Nueva Coronica

de Felipe Huamán Poma de Ayala. Tales

como los editó, estos textos -sobre todo los de las dos primeras crónicas-

tienen poco que ver con los originales. Lara

se enfrentó en efecto, con dos tipos de problemas de lectura: los que

engendraron los errores de transcripción que presentaban las ediciones a su

disposición (pues no tuvo acceso a los manuscritos originales) y los que se debían a las diferencias

existentes entre el quechua cochabambino moderno -su variedad- y la lengua de

los textos -quechua cuzqueño del

siglo XVI-. Un texto refleja en principio

una lengua, una variedad dialectal o una

etapa en el desarrollo de aquéllas, de modo que la interpretación de cualquier texto

antiguo requiere definir la lengua en la que está redactado, pues la identificación

de sus componentes depende de ella. Lara,

que era autodidacta y no tenía idea de filología, no se planteó tales problemas

y obvió las dificultades de interpretación que se le presentaron, agregando, suprimiendo

y cambiando sílabas y palabras, al extremo de reescribir los textos de acuerdo

a lo que, en su criterio, debían haber sido.

Por añadidura, Lara no le señaló al lector que había hecho sufrir

alteraciones a los textos.

Por otra parte, no vaciló en incluir en su antología de

la literatura quechua prehispánica, poemas procedentes de cancioneros modernos

(como aquellos, inéditos [que nadie vio, excepto el], de los bolivianos Vásquez y Méndez, o el que había

publicado el peruano Farfán), o de la Antología

ecuatoriana de Juan León Mera. Para asignar

estos textos a la época incaica, Lara se basó únicamente en dos criterios: la

ausencia de referencias explícitas al cristianismo y la pureza idiomática -o lo

que le parecía tal-.

Ahora bien, Lara

ignoraba totalmente la riqueza de la literatura erudita republicana, en

particular de la tradición purista e incaísta del Cuzco, a la que se deben

muchos de los textos que presenta como incaicos. Algunos de los cantos que tomó de la

antología de Farfán y presentó como prehispánicos, son en realidad, obras

compuestas en el siglo XX y que fueron muy populares en el Cuzco: Intillay

rawraninñan por ejemplo, es el segundo harawi de la tragicomedia T'ikahina que Nemesio Zúñiga Cazorla

escribió en 1917(29). Más tarde, en La literatura de los quechuas, contó

que un "indio" de Apoyaya le había revelado haber presenciado la

representación de un drama en un quechua puro, de tema incaico, titulado Utqha Páuqar. Aunque no pudo conseguir el texto de Utqha Páuqar, reseñó la obra en La

Literatura... reproduciendo el argumento tal como se lo había narrado su

informante, y presentando el drama como "indiscutiblemente

prehispánico"(30). Sin embargo, el

resumen que proporciona muestra que Utqha Páuqar no es sino Utqha Maita, drama escrito por Mariano

Rodríguez en 1914, y que debió formar parte del repertorio de una de las compañías

incaicas cuzqueñas que viajaron a Bolivia entre fines de la década de 1910 y

principios de la de 1920. Son sólo unos cuantos

ejemplos de la ligereza y arbitrariedad con las cuales Lara constituyó y

estableció un corpus de literatura prehispánica. No obró de otra forma al "purificar",

reescribir y completar Tragedia. Ésta no hace sino llevar a su extremo la

mistificación histórico literaria iniciada en el ensayo de 1947.

Conclusión

Tragedia reúne todas las características de la tradición

de la falsificación en la literatura occidental: la de un documento original,

vagamente mencionado en una fuente antigua, encontrado en un lugar difícilmente

accesible e impreciso(31), luego copiado y finalmente perdido.

Por más escaso que sea el mérito literario de esta obra

-pues está plagada de calcos del español-, el caso de Tragedia es ejemplar porque presenta un proceso particularmente

completo de superchería literaria. Primero porque la aparición del documento

falso está precedida por una espera constituida

paulatinamente, a lo largo de varias generaciones. Luego porque, quince años después de su publicación, un incauto antropólogo

extranjero [Nathan Wachtel] asegura la fama del documento al utilizarlo como su fuente principal

sobre la "visión de los vencidos".

Por fin, el extraordinario texto es objeto de varias

reediciones(32) en las que la cuestión del origen del documento no se considera

como un problema sino como ya resuelta por los estudiosos anteriores. Aun cuando varios autores presentan pruebas

filológicas del fraude, la obra sigue suscitando una captación sentimental

-entre quienes sólo la pueden leer en versión castellana- y se mantiene cierta

creencia en su autenticidad.

Es probable que Lara pensara que la erudición histórica y

lingüística que creía tener, así como su identificación espiritual con el mundo

autóctono, garantizaban la autenticidad cultural de los "retoques"

que había hecho sufrir al texto de base.

Su mentira en cuanto a las circunstancias en que el manuscrito había

llegado a sus manos debió parecerle excusable y necesaria porque la llevaba a

efecto del bien de una categoría social explotada y despreciada. Como él mismo lo relató, su vocación fue,

desde aquel día en que asistió a una representación de Ollantay, la de dar dignidad al pueblo quechua a través de la literatura

y el ensayo. Por eso, su actitud ante la

cultura incaica fue la de un apologista y no de un historiador y un

filólogo. Sin embargo, la identificación

y la edición de textos quechuas antiguos hubieran exigido que lo fuera.

Hoy, Tragedia debe

mirarse como una curiosidad producida por el indigenismo tardío y no como un testimonio

del teatro popular andino, ni menos de un teatro incaico.

01. Los estudios más importantes al respecto son los de

Berta Ares (1992) y Pierre Duviols (1999, 2000)

02. La referencia más antigua es la del viajero francés A.

Frézier (1995 [1716] : 249-250) y concierne al Perú.

03. Por ejemplo, los estudios ya citados de B. Ares y P.

Duviols

04. La citaré aquí a través de su reedición de 1989

05. Por ej. Watchel (1971), que no analiza ninguna otra

variante y repite las afirmaciones de Lara sin examen crítico, o Husson (2001),

que considera la Tragedia como el reflejo cercano de un prototipo común a toda

esa tradición, también tomando al pie de la

letra lo que Lara escribe en el estudio preliminar de su edición de esta

obra. El prestigio académico de Wachtel

contribuyó a reforzar la tesis de Lara según la cual Tragedia y la tradición

folklorizada que se derivaría de ella, constituirían los restos de una

dramaturgia andina prehispánica.

06. Lara, J. 1989, p. 23

07. Copiado por el peruano César Guardia Mayorga, quien se

lo prestó a Lara en 1955

08. Itier, C. 2006

09. Itier, C. 1995, 2000a

10. Se trata probablemente de la de Nemesio Zúñiga

Cazorla.

11. Lara, J. 1975, pp. 253-255

12. Lara, J. 1980, pp. 22-23

13. "Entre los dramas más notables del quechua se

cuenta el de Ollanta. Uscapaukar,

la muerte de Atahuallpa, la de Titu Cusi Yupanqui y otros pequeños que aún se

representan en algunos pueblos del interior,

en la octava el Corpus Christi e invención de la Cruz" (1874, . 140). Lara conocía el libro de Anchorena y tomó de ese autor su

tipología de los géneros de la literatura quechua. Su empleo del término wanka, con el significado de "tragedia" -que figura en el

título mismo de Tragedia- procede de

Anchorena, quien escribe: "El huancay y el aranhuay son poesías

dramáticas, que no se cantan, correspondientes el primero a la tragedia, y el segundo a la comedia, y

se componen de versos sueltos ó

asonantes de ocho a diez sílabas" (1874, p. 140). Anchorena es el único autor, antes de Lara,

en establecer una relación entre wanka(y)

y tragedia. En la actualidad el término wanka designa, en quechua ayacuchano y

cuzqueño, un canto de siembra ejecutado por mujeres que se tapan la boca con su

vestido, y en el quechua del norte del dept. de La Paz, cualquier tipo de

canto. Su acuñación en el sentido de

"tragedia" carece totalmente de base lingüística, como también sucede

con casi todo el resto del vocabulario meta literario quechua empleado por el

autor peruano (y en consecuencia, por Lara).

14. Pacheco Zegarra, G. 1878, p. LXXXiX

15. Middendorf, E. 1891, prólogo

16. Vienrich, A. 1999, pp. 51-53

17. Farfán, J.M.B . 1942, pp. 543-546

18. Anónimo, 1955, p. 5

19. Lara, J. 1986, pp. 60-68

20. Meneses, T. 1981-1986, pp. 3-170

21. Lara, J. 1947, p. 67.

22. Lara, J. 1947, pp. 67-68

23. Lara, J. 1947, p. 93.

24. Lara, J. 1947, p. 107.

25. Lara, J. 1980, p. 38-39

26. Lara, J. 1980, p. 26

27. Lara, J. 1980, p. 160

28. Itier, C. 2000a,

pp. 105-106

29. Itier, C. 1995.

30. Lara, J. 1961, pp. 90-91

31. Lara apunta solamente que el dueño vivía "en una

comarca de la provincia Alonso de Ibáñez en Potosí", p. 23.

32. Meneses, T. 1983, Silva Santisteban 2000, Husson

2001.

Bibliografía

ANCHORENA, José

Dionisio

Gramática quechua ó del idioma del Imperio de los Incas. Lima, Imprenta del Estado, 1874.

Gramática quechua ó del idioma del Imperio de los Incas. Lima, Imprenta del Estado, 1874.

ANONIMO

Apu Inca Atawallpaman. Elegía quechua anónima. Recogida por J.M.B. Farfán. Introducción de José María Arguedas. Lima, Juan Mejía Baca & P.L. Villanueva Editores, 1955.

Apu Inca Atawallpaman. Elegía quechua anónima. Recogida por J.M.B. Farfán. Introducción de José María Arguedas. Lima, Juan Mejía Baca & P.L. Villanueva Editores, 1955.

ARES

QUEIJA, Berta

"Representaciones dramáticas de la conquista: el pasado al servicio del presente". Revista de Indias, 52 (195-196). Madrid, CSIC, 1992, pp. 231-250

"Representaciones dramáticas de la conquista: el pasado al servicio del presente". Revista de Indias, 52 (195-196). Madrid, CSIC, 1992, pp. 231-250

DUVIOLS,

Pierre

-"La representación bilingüe de "La muerte de Atahuallpa" en Manás (Cajatambo) y sus fuentes literarias". Histórica 23(2). Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, pp. 367-392.

-"Las representaciones andinas de "La muerte de Atahuallpa". Sus orígenes culturales y sus fuentes". En: Tradición culta y sociedad colonial. La formación del pensamiento iberoamericano, ed. Karl Kohut y Sonia Rose. Madrid, Iberoamericana, 2000, pp. 213-248

-"La representación bilingüe de "La muerte de Atahuallpa" en Manás (Cajatambo) y sus fuentes literarias". Histórica 23(2). Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, pp. 367-392.

-"Las representaciones andinas de "La muerte de Atahuallpa". Sus orígenes culturales y sus fuentes". En: Tradición culta y sociedad colonial. La formación del pensamiento iberoamericano, ed. Karl Kohut y Sonia Rose. Madrid, Iberoamericana, 2000, pp. 213-248

FARFÁN,

José María Benigno

"Poesía folklórica quechua. 117 poemas quechuas en el idioma original y traducidos al castellano".

"Poesía folklórica quechua. 117 poemas quechuas en el idioma original y traducidos al castellano".

Revista del Instituto de Antropología de la Universidad

de Tucumán, vol. 2, núm. 12. Tucumán, Universidad

Nacional de Tucumán, 1942.

FRÉZIER,

Amédée

Relation du voyage de la Mer du Sud aux côtes deu Chili et du Pérou. París, Utz, 1995.

Relation du voyage de la Mer du Sud aux côtes deu Chili et du Pérou. París, Utz, 1995.

HUSSON,

Jean-Phillippe

La mort de'Ataw Wallpa au la fin de l'Empire des Incas. Tragédie anonyme en langue quechua du milieu du XVIe siécle- Édition critíque trilingue (quechua-espagnol-français). Traduction, commentaire et notes de... Avant-propos de Nathan Wachtel. Genéve, patiño, 2001.

La mort de'Ataw Wallpa au la fin de l'Empire des Incas. Tragédie anonyme en langue quechua du milieu du XVIe siécle- Édition critíque trilingue (quechua-espagnol-français). Traduction, commentaire et notes de... Avant-propos de Nathan Wachtel. Genéve, patiño, 2001.

ITIER,

César

-El teatro quechua en el Cuzco. Tomo I: Dramas y comedias de Nemesio Zúñiga Cazorla. Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos - Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, 1995.

-El teatro quechua en el Cuzco. Tomo II: Indigenismo, lengua y literatura en el Perú moderno. Sumaqt'ika de Nicanor Jara (1899), Manco II de Lusi Ochoa Guevara (1921). Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos - Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, 2000ª

-"¿Visión de los vencidos o falsificación? Datación y autoría de la Tragediade la Muerte de Atahuallpa". Bulletin de l?Institut Français d'Etudes Andines, 30(1). Lima, 2000b, pp. 103-121.

-"Ollantay, Antonio Valdez y la rebelión de Thupa Amaru". Histórica, 30(1). Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006, pp. 65-97.

-El teatro quechua en el Cuzco. Tomo I: Dramas y comedias de Nemesio Zúñiga Cazorla. Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos - Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, 1995.

-El teatro quechua en el Cuzco. Tomo II: Indigenismo, lengua y literatura en el Perú moderno. Sumaqt'ika de Nicanor Jara (1899), Manco II de Lusi Ochoa Guevara (1921). Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos - Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, 2000ª

-"¿Visión de los vencidos o falsificación? Datación y autoría de la Tragediade la Muerte de Atahuallpa". Bulletin de l?Institut Français d'Etudes Andines, 30(1). Lima, 2000b, pp. 103-121.

-"Ollantay, Antonio Valdez y la rebelión de Thupa Amaru". Histórica, 30(1). Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006, pp. 65-97.

LARA,

Jesús

-La poesía quechua. México-Buenos Aires, FOndo de Cultura Económica, 1947.

-La literatura de los quechuas. Ensayo y antología. La Paz, Los amigos del libro, 1975.

-Ta'puy Ja'yniy. Entrevistas. Presentación y compilación, Luis H. Antezana J. Cochabamba, Los amigos del libro, 1980.

-Wiñaypaj (para siempre). Relato íntimo (póstumo). Revisión, explicación, epílogo y notas de Mario Lara López. La Paz-Cochabamba, Los amigos del libro, 1986.

-Tragedia del fin de Atawallpa. Versión en español y estudio preliminar de... La Paz, Ediciones del sol-Los amigos del libro, edición bilingüe, 1989.

-La poesía quechua. México-Buenos Aires, FOndo de Cultura Económica, 1947.

-La literatura de los quechuas. Ensayo y antología. La Paz, Los amigos del libro, 1975.

-Ta'puy Ja'yniy. Entrevistas. Presentación y compilación, Luis H. Antezana J. Cochabamba, Los amigos del libro, 1980.

-Wiñaypaj (para siempre). Relato íntimo (póstumo). Revisión, explicación, epílogo y notas de Mario Lara López. La Paz-Cochabamba, Los amigos del libro, 1986.

-Tragedia del fin de Atawallpa. Versión en español y estudio preliminar de... La Paz, Ediciones del sol-Los amigos del libro, edición bilingüe, 1989.

MENESES,

Teodoro

-"La muerte de Atahuallpa", San Marcos, 21-22. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1981-1986, pp. 3-170.

-Teatro quechua colonial. Antología. Lima, ediciones Edubanco, 1983.

-"La muerte de Atahuallpa", San Marcos, 21-22. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1981-1986, pp. 3-170.

-Teatro quechua colonial. Antología. Lima, ediciones Edubanco, 1983.

MIDDENDORF, Ernst

Dramatische und Lyrische Dichtungen del Keshwa Sprache. Leipzig, Brockhaus, 1891.

Dramatische und Lyrische Dichtungen del Keshwa Sprache. Leipzig, Brockhaus, 1891.

PACHECO

ZEGARRA, Gavino

Ollantaï, drame en vers quechuas du temps des Incas. Traduit et commenté par... Paris, Maisonneuve & Cie., 1878.

Ollantaï, drame en vers quechuas du temps des Incas. Traduit et commenté par... Paris, Maisonneuve & Cie., 1878.

SILVA-SANTISTEBAN,

Ricardo

Antología General del Teatro Peruano. I, Teatro quechua. Selección, prólogo y bibliografía de... Lima, Banco Continental-Pontificia Universidad Católica del perú, 2000.

Antología General del Teatro Peruano. I, Teatro quechua. Selección, prólogo y bibliografía de... Lima, Banco Continental-Pontificia Universidad Católica del perú, 2000.

UNZUETA,

Mario

Azucenas quechuas. Fábulas quechuas. Lima, Ediciones Lux, 1999 [1905 y 1906]

Azucenas quechuas. Fábulas quechuas. Lima, Ediciones Lux, 1999 [1905 y 1906]

WACHTEL,

Nathan

La visión des vaincus. Les indiens du Pérou debant la Conquête espagnole. Paris, Gallimard, 1971.

La visión des vaincus. Les indiens du Pérou debant la Conquête espagnole. Paris, Gallimard, 1971.

Kero con escenas de batallas entre incas y españoles

(Imagen incluida en Bruinaud 2012, tomada de Flores Ochoa et al., 1998: XIV)

(Imagen incluida en Bruinaud 2012, tomada de Flores Ochoa et al., 1998: XIV)

"¿Visión de los vencidos o falsificación? Datación y autoría de la Tragediade la Muerte de Atahuallpa"

Ollantay, Antonio Valdez y la rebelión de Thupa Amaru

"Ama sua, Ama Llulla, Ama Kella": trilogía moral inventada por criollos y peruanistas europeos

Ollantay, Antonio Valdez y la rebelión de Thupa Amaru

"Ama sua, Ama Llulla, Ama Kella": trilogía moral inventada por criollos y peruanistas europeos

Suscribirse a:

Entradas (Atom)